学びのコラム〜地名〜 別所……加美町上多田川

投稿日:2025.11.14

別所を国語辞典などで調べると、仏教寺院の本拠地を離れた所に営まれた宗教施設などとお寺と関係があるように記されていることが多いようだ。

しかし、地名としては違った意味を持っていた。それは、エミシと呼ばれていた古代東北の人々が遥々と国内各地に移配させられた歴史があったことに繋がっている。それは延喜式という平安時代中期に編纂された律令の施行細則をまとめた法典に、「俘囚稲」という移配させられた俘囚の生活を支える為の稲の料が記載されていることからも知ることができる。

俘囚の移配地ゆかりの「別所」地名は、はるか熊本県内まで残されており、俘囚稲も一番多く割り当てられている。

俘囚の人々はなぜ各地へ移配されたのか。その理由の一つに優れた製鉄関連の技術を持っており、鉄精錬の作業に当たらせることを目的にあったらしいという。

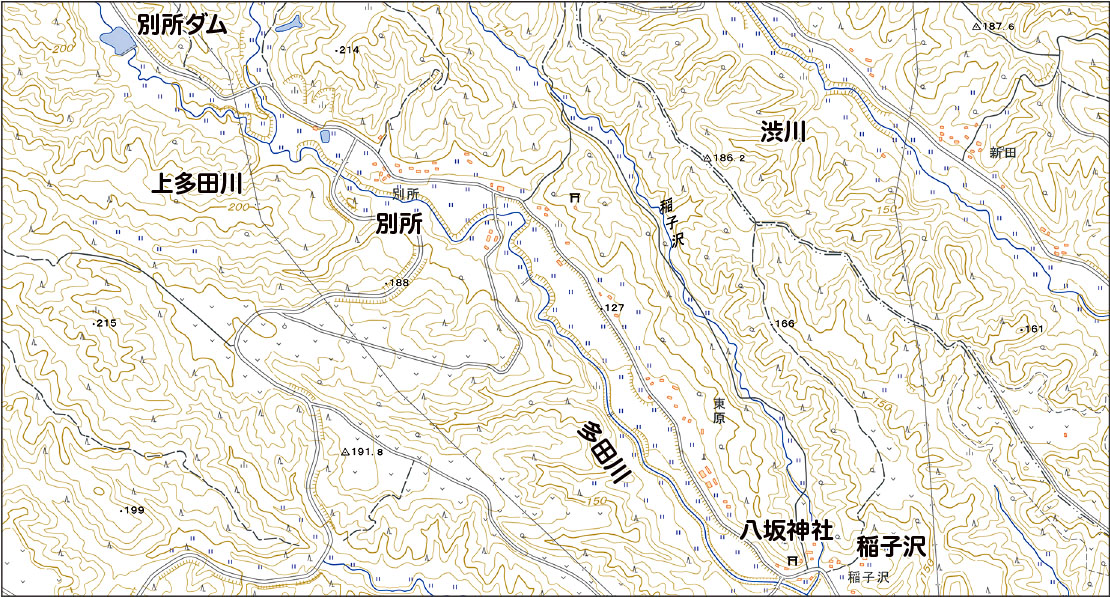

宮城県内の別所地名は4ヶ所あり、身近な地では加美町にも残されていた。

俘囚という表記は、古代東北の人々の呼び方の一つで、我々地元民にとっては決して嬉しい呼称ではないが、ここではそうした歴史を伝えるということからお許しを願いたい。

別所の付近には、白山神や薬師如来が祀られていることや農耕には不向きな、どちらかというと住みにくい、いよいよ山奥へ追い込まれたような地に多いようだという。

上多田川の別所も当時はかなり山合の地であり、現在でも鳴子温泉との境界付近になる。移配された人々の暮らしはかなりきつかったと推測できる。現在と比べると大変な暮らしであったであろう。すぐ傍に烏頭坂の地名があるが、これは峠を意味しているので標高もそれなりに高い地である。

加美町から鳴子温泉、そして山形県にかけては鉱物資源の豊富な地として知られている。従って別所付近にも鉄精錬が行われていたことを伝える地名がたくさんある。

先ずは川の名前の多田川は、タタラが吹かれていたことを伝える「タタラ川」の転訛ではないだろうか。するとこの川の流域や近辺では当然製鉄が行われていたと考えることができる。関連する地名をあげてみると、稲子沢・桂沢・大日向・金屋敷・観音堂・火渡・鶯沢・朝日などがあり、山形との県境付近にはしびと死人沢の地名もある。

また、別所から稲子沢へ行くと八坂神社があるが、ここで地元の方に興味深いお話をお聞きした。エリアではこの神様を「おてんのうさま」と呼び、ご神体は頭にツブのような物をつけているためか、この辺ではツブを食べてはいけないとされ、ここで育った人は嫁いでもツブを食べないということだった。他の家でも同じことをお聞きした。また別の人は、昔らから朴の木で造った朴歯の下駄は履かないとされていると話した。

傍を流れる稲子沢のイナゴは製鉄の原料になる砂鉄を意味している。八坂神社は牛頭天王を祀る疫病払いのお社であるが、この神はスサノオノミコトと同じとされ、神話に出てくる八岐大蛇伝説(製鉄)と関わって祀られることも多い。

「中新田町史」には、上多田川稲子沢銘剣の前の大松峯という高い丘の上に、牛頭天王と共に明治42年熊野神社を合祀したとある。熊野の神も製鉄を携えてやって来ていることも多いので、ことさら製鉄につながる地名が多く残されているのかもしれない。さらに一帯では鶏肉・鶏卵を忌むとある。

さて、別所付近には白山神や薬師如来を祀られていることが多いというが、ここではどうであろうか。

白子田エリアに入ると観音様が祀られていた。調査当時の区長さんにご案内していただいた。まだ2月だというのに参道のある杉林には金山羊歯が緑濃く繁茂していた。これは付近に鉱物資源が多いことを伝えている。

お堂には聖観音・子安観音が祀られていた。しかし、白山神らしい神像は見当たらない。ところが神輿の中に祀られている神像が傾いていることに気づいた区長さんが直そうとした際、その神像を見ると、なんとそれは十一面観音像であった。

これは白山神の本地仏である。白山神のご神体の多くは菊理媛であるが、これを仏さまにすると十一面観音とされているので同じ信仰があったということができる。

もう一つ薬師如来については、稲子沢からもう少し下流の堂前に三輪足神社があるが、ここは永善坊と呼ばれたお宅とゆかりがあり、古くは薬師堂があったと町史に記されている。

朴歯の下駄を履かないとか、製鉄関連の地名の存在は俘囚が鉄精錬に携わったという事実を伝えているのであろう。朴歯の下駄はタタラ製鉄を行う人たちがこれを履いて作業をすることから神聖な木とされていたことにつながる。

観音堂は付近の人に尋ねると、勧請された時期が不明で神社名も無く、ご神体も知らないということなどから、本来は砂鉄を掘る作業をする人たちを鉄穴師と呼び、それがカンノンと転訛し、観音様が祀られるようになったとも考えられる。こうしたことは各地にあると先人が調べた結果にもある。

別所から道なりに下がって来ると、奥州鍛冶の刀匠の一人である波平行安の子孫と伝えるお宅があり、さらに下ると日本刀の源流とされる蕨手刀が出土しているお宅もある。

私たちの知らない時代に、移配された人々が別所一帯から多田川流域の上流で活躍し、古い時代からの鉄文化がこの地に栄えていたことを地名に込めて伝えられていた。今後も地名変更などせずに、教科書では知りえないふる里の歴史的事実を大きな財産として守ると共に語り伝えてもらえたら幸いである。

【参考文献】

地名29号・30号(宮城県地名研究会発行)

全国別所地名事典(柴田弘武著)

余多歩き 菊池山哉の人と学問(前田速雄著)

お話しする人

太宰幸子

日本地名研究所理事、宮城県地名研究会会長、東北アイヌ語地名研究会会長

この記事の担当者から

太宰先生のコラムが届くとすぐ実際に私も加美町の別所へ足を運んでみました。地図を辿りながらまずは八坂神社を目指しました。

今回も地名一つからその土地の植生や川の色まで考察できることを学びました。さらに私たちの故郷が、その地層から鉱物資源が豊富で進んだ製鉄の技術があったことを今に伝えています。地名は実に奥が深く、面白い。

実はこの秋、研修旅行で熊本を訪れる予定なので「別所」という地名を目にしたらこのコラムのことを思い出してみようと思います。

代表取締役 菅原 順一

このコラムは、弊社発行の「工務店ミュージアム 学びのコラム(2025年11月号)」に掲載したものです。