学びのコラム〜地名〜 米袋……大崎市古川

投稿日:2025.04.17

宮城県内には「米」の文字が付く地名は意外に多く、「袋」の付く地名もたくさんあります。

ここのすぐ傍には米倉の地名もあり、また、登米市には米山町があります。以前米山小学校の子供たちや父兄の方々が、「ここは、田んぼが多いので、米がたくさん穫れるから、こういう地名だと聞いた」と話してくれたことがありました。

然もありなんですね。本当にそうだと嬉しくなりますし文字からの印象は誰もがそのように感じるでしょう。ところが地図で地名の場所を確認すると、米の付く地名の多くは川の近くにあり、袋の場合も川に関係していて、大きな袋のように蛇行して流れている様子を表しています。そのような所では古い時代から洪水氾濫が何度もありました。

「ヨナ・ヨネ」とは、砂のことを意味しており、何度も繰り返される洪水氾濫により上流から運ばれて来た砂や沃土などが堆積してできた土地、つまり自然堤防に名づけられることが多く、そうした場所は川が大きく蛇行して流れていたので、蛇行の様子を袋と呼んでいたようです。

もし、現在袋のように蛇行して流れていないとすれば、それは人の力で川の流れの形を変えられたということになりますね。つまり、河川改修などが行われたということでしょう。人は、川の流れの形も、位置も自在に変えてしまうことが多くあります。

しかし、自然はもともとの地形をしっかり覚えているようで、これまで見られなかったような大雨や豪雨の際、以前に流れていた水の道を流れることが多くあります。2015年の台風による豪雨では、米袋だけではなく、名蓋川の土手も決壊しましたが、そこはしっかり土手の補強をしてあった筈だったと思われます。しかし、全く川とは違う田んぼの中の低い所を選んで流れていました。

この災害の時も米袋では渋井川の土手が鹿島神社のすぐ背後で決壊し、さらに下流でも決壊したので国道4号の西側は大きな被害を受けました。集落に越して来たという方は、とても良い所だと聞いて移って来たのに、このような被害にあうとは思ってもいなかったと話していました。

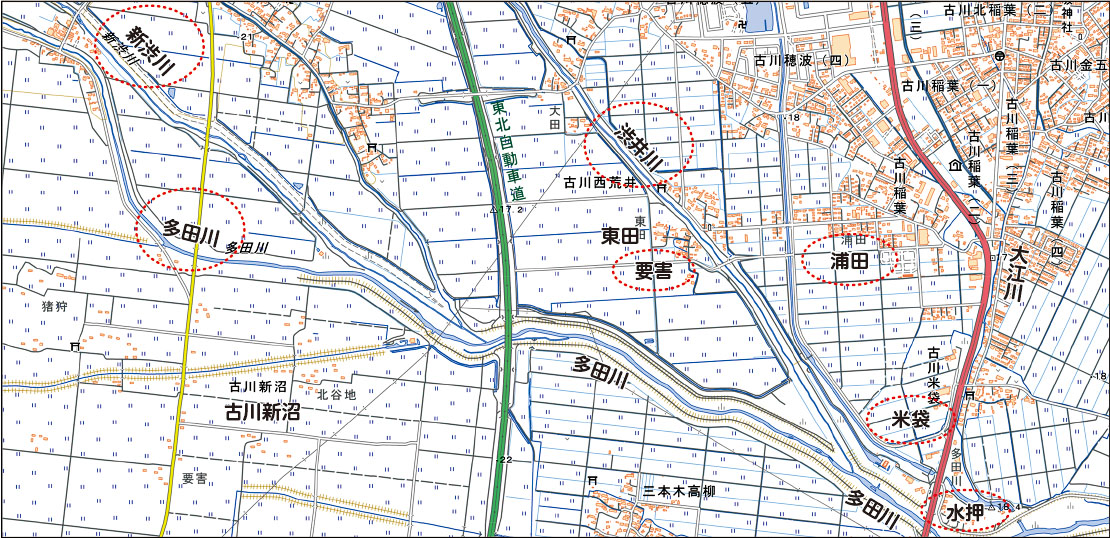

前掲の地図は国土地理院地図に一部加筆してありますが、この地図では米袋エリアはいくつもの川が合流しながら流れて来て、最後に渋井川と多田川が合流する地点に位置しています。さらに下流でも多田川と鳴瀬川が合流して鳴瀬川になり海へ向かっています。また国道4号沿いには大江川が水押の方へ流れていることと、合流点ではバックウオーターなどもあるので水が停滞して災害にあいやすくなりますね。

このようにたくさんの川が集まる地であったことから、「ヨナ・ヨネ」や「フクロ」の地名が付くのがよくわかるような地形です。地図右下には水押の地名がありますが、これはここで土手が決壊して増水した川の流れが土砂とともに住宅地や水田へなだれ込んできたことを知らせています。

新田開発が始まる前からここでは水の災害が多くあって悩まされたことから、米袋の地名は生まれたのでしょう。地元の方によると、ここではたびたび洪水になるので、台風シーズンや大雨の際にはまんじりともないと話していました。

江戸時代にもそうしたことはあった筈で、師山城主だった黒木氏は仙台藩に住民のために土手を造りたいと申請したがなかなか許可されない。それで待ちきれずに許可を得ないまま一夜にして土手を築いたということでした。そのため罪に問われ、現在の栗原市照越へ入封されたのですが、その土手が今も残されています。一夜で築いたと伝わっていますが、これだけの土手を造るためには人足と大量の土が必要であり、日数が必要であったのではないかと想像される大工事ですね。

国道の西側には住宅地や水田が広がっていますが、ここには現在「東田」の地名に変更されてしまった「要害」の地名がありました。要害の地名は沼の存在を裏付けているので、古い時代の洪水氾濫によって低湿地や沼ができたりしたのでしょう。2015年の渋井川の土手が切れたことにより、氾濫した大水は国道間際まで大きな湖のような沼の姿を見せました。これは新田開発以前の、古代に名づけられた要害を裏付ける姿であったでしょう。雨があがり夕日に照らされたそこは、「もともとは沼や湿地だったのですよ。これからも洪水氾濫に気を付けて下さいね」と語りかけているようでした。

因みに米袋エリアには「注意」という地名が残されています。もしかすると、そのような思いを知らせるために名づけられた地名だったかもしれないですね。

川が運んで来た砂や土砂は自然堤防という住みやすい土地も作り、沃土が運ばれてくるので災害の翌年には豊作が見込まれます。しかし、地盤の弱い土地も作りだすので、温暖化が進み大雨や豪雨が多くなったと感じられるこの頃、どなたも留意されて自然災害に対処していただけたら幸いです。

お話しする人

太宰幸子

日本地名研究所理事、宮城県地名研究会会長、東北アイヌ語地名研究会会長

この記事の担当者から

宮城県内で「米」のつく地名で私が真っ先に思い浮かんだのは、仙台で暮らしていた際によく通過した「米ケ袋」という場所。

東北大学や東北学院大の土樋キャンパスからもほど近い場所です。あらためてグーグルマップで見返してみると、広瀬川が見事なまでに蛇行しているのが見て取れました。学生だったころ、古川の様な田園風景もないのに地名に「米」という字があったことへの素朴な疑問が今回のコラムで20年越しに解決しました。その頃の自分に当時は映らなかった地名の意味や面白さを教えてやることが出来たら…なんて思わず妄想を膨らませてしまうのでした。

代表取締役 菅原 順一

このコラムは、弊社発行の「工務店ミュージアム 学びのコラム(2025年4月号)」に掲載したものです。